五年以来,学校党委始终坚持立德树人这一根本任务,采取有力举措,加强和改进新形势下思想政治工作,取得了良好成效。

凝心聚力谋事 文化建设享誉

以新校区搬迁为契机,组织开展大讨论,对学校精神和核心理念进行了进一步梳理和凝练。完善了校徽、校旗、校花、校赋、VI系统等,强化了师生对学校精神和理念的理解认同。

加强环境文化建设,已完成工程中心文化长廊、教学楼“工匠精神”文化长廊建设;校园橱窗全面更新;机械设备景观雕塑《初心》等亮相校园。此外,还以65周年校庆为契机,举办系列活动。这些活动成为加强和改进思想政治工作的重要抓手,滋生了师生爱国爱校情怀,更将这种情怀转化成在工作学习中爱岗奉献的动力。

以承办全国性大型活动为契机,强化品牌形象,提升影响力。近年来,学校相继承办2015年全国高职高专党委书记论坛、2017年全国高职院校技能大赛(行业特色赛项),在承办过程中,强化学校品牌形象,获得较高美誉度。

我校举行建校65周年产学研合作研讨会

队伍建设亮招 思政力量充实

加强辅导员队伍建设。实施了新聘任的中级及以下青年专业教师,从事不少于一届并担任2个教学班级辅导员工作的改革,确保了辅导员数量保持较高水平,也有利于专业教师的育人职责强化和育人能力培养;坚持开展辅导员上岗培训和业务培训;推进辅导员入住公寓制度。

我校举办2017年辅导员技能竞赛

加强思想政治理论课队伍建设。学校成立思政工作教学研究团队,成员由校级领导、党委委员、党务部门负责人、思政部教师组成,定期研究思政课建设、参加思政部教研活动、担任思政理论课、形势政策教学任务等,并开展专项课题研究。近三年来,思政课教师主持市级以上课题8项,思政课教师在各类教育教学活动中,涌现出一大批典型。

加强党务工作队伍建设。近三年,完成了党总支、党支部的优化调整设置,将党支部建在教学团队,加强师生党员交流和互相促进;加强从党员教学科研骨干中选配党支部书记,加强党务干部轮训和培训,鼓励和支持专职党务干部在职攻读学位、开展研修、交流任职。

党委会专题研究思政课建设

融合主体渠道 增效尽职固基

充分发挥思想政治理论课的主渠道作用。积极落实高校思想政治理论课建设体系创新计划,校领导、党委委员、党委职能部门负责人、二级学院党总支书记、院长每学期至少为学生讲授1次思想政治理论课;积极推进社会实践活动与思想政治理论课教学实践有效融合;开展了“线上考试”与“线下考核”相结合的考评方式;初步建成两门理论课教学资源库,建成两门校级MOOC,并推荐为市级在建MOOC,制作微课36个。

思政部黄颖老师微课作品入选2015年重庆市思想政治理论课十大微课作品

着力提升了教师思想政治素质。建立了教职工政治学习长效机制;强化教师教书育人职责,发挥师德楷模、名师、学术带头人等的示范引领作用。开展师德标兵评选活动,严格实施师德“一票否决”。

扎实做好意识形态工作。制定和完善了《关于落实党委意识形态工作责任制的通知》等系列工作制度,严格落实意识形态工作定期研判、审查备案、应急处置、考核监督等制度,切实加强思想文化阵地管理;严格课堂教学管理、教材选用审查、教师课堂言行管理;进一步加强对哲学社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛、读书会、学术沙龙等的管理,严格落实“一会一报”、“一事一报”;加强境外非政府组织在学校活动的审查、管理。

“三大工程”提效 网络思政创新

实施“舆论引导力提升工程”。精心策划选题,加强正面舆论引导,发出好声音,传播正能量,用“工程好故事”内聚人心、外塑形象,牢牢掌握了思想政治工作的舆论引导权。

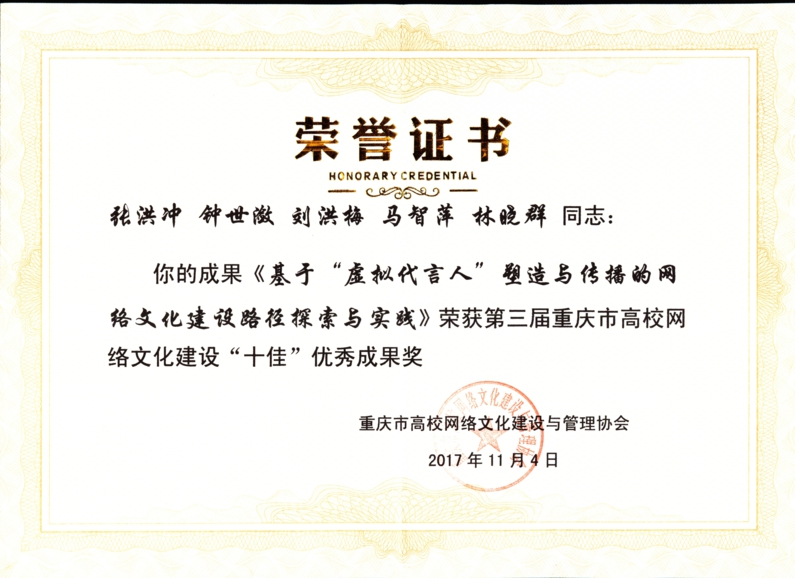

实施“虚拟代言人品牌建设工程”。学校推出了官微虚拟代言人“工小程”,通过虚拟代言人“工小程”的塑造和运营,创新思想政治工作话语体系,增强了思想政治工作亲和力。

实施“思想政治教育资源开发工程”。从校史、校友、校园品牌文化活动中开发思想政治教育资源,将之开发为阳光文化产品,借助阳光文化产品的传播,强化了思想政治工作吸引力。

网络文化建设成果获奖

阳光文化产品

(供稿:党委宣传部/责编:刘洪梅)

下一篇:【综合新闻】我校召开项目采购制度培训会

近期热点

Hot

-

【校园文化】我校开展“匠心筑梦,智创未来...04-30

-

【综合新闻】我校举行2025年“塑魂青春...04-30

-

【综合新闻】党委书记易俊带队赴重庆华盛检...04-30

-

【综合新闻】重庆财经职业学院副校长周阅率...04-29

-

【综合新闻】我校牵头成立中泰海信产业学院04-29

-

【综合新闻】市教委领导走访调研企业 校长...04-29

-

【综合新闻】校领导带队赴苍穹数码技术股份...04-27